歌い手を志している人であれば「頭出し」という言葉を聞いたことがある人も多いかと思います。

しかし、そのやり方までは分からず、MIX師の方から怒られたなんて方もいるのではないでしょうか。実際、僕も頭出しの仕方が分からず、MIX師の方を困らせてしまったことがありました。

しかし、歌ってみた作成でよく使われる「Garageband(ガレージバンド)」には頭出しをする機能が搭載されていません。そこで今回は、裏技を使ってGaragebandでも頭出しをする方法を解説します。

この記事を読むことで頭出しについて理解し、出来るようになりますので、ぜひ参考にしてください。

歌ってみたに欠かせない頭出しとは?

頭出し…?

頭出しとは簡単に言うと「カラオケ音源とボーカル音源の長さを合わせて書き出すこと」です。つまり、頭出しができているボーカル音源をカラオケ音源と合わせると、タイミングがぴったりあいます。

これができていないと、MIX師の方がタイミング補正から対応する必要があるため、かなり手間がかかってしまいます。なので、基本的には歌い手が頭出しをした状態で依頼するのがマナーです。

なぜ頭出しをしなくてはいけないのか

MIX師さんに合わせてもらえば…

こら!手間かけさせないの!

では次に、なぜ頭出しをしなくてはいけないのかについて解説していきます。この理由は「MIX師さんの負担軽減」と「歌の良さを最大限生かす」の二つがあります。

MIX師さんの負担軽減

頭出しがされていない音源だとMIX作業にかなり時間と手間がかかってしまいます。タイミング補正自体はMIX師側でもできるのですが、これがかなりの時間を要してしまう作業なのです。この作業が省けるだけでも、MIX師さんの作業がかなり楽になります。

MIX依頼時には音源の頭出しができていることが前提となっていることも多く、頭出しができていないために、依頼を断られてしまうということもあるそうです。揉める原因にもなり得るので、頭出しは疎かにしてはいけない大切な作業ですね。

歌の良さを最大限生かす

人が歌を歌ったとき、必ず多少のズレは発生します。しかし、そのズレは人間らしさであり、その人の個性でもあります。

もし頭出しされてない音源をMIX師さんがタイミング補正をしてしまうと、そういった人間らしさや個性といったその人ならではの歌の良さを潰してしまうかもしれないのです。

また、歌のアレンジがされている場合には、歌い手さんが考えたリズムが伝わらない可能性も出てきます。頭出しにかけている時間を、リズム編集やピッチ編集のようなクオリティー向上にあててもらった方がより良い動画作りにもつながります。

みなさんの歌の良さを確実にMIX師さんに引き出してもらうために、頭出しは自身で必ず行えるようになりましょう。

Garageband(ガレージバンド)で頭出しをする方法

Garagebandでどうやって頭出しするの?

Garagebandを使っている方で、MIX師さんに音源を送ってみたら「ズレている!頭出しがされていない!」と言われてしまい、「ちゃんとオケに合わせて歌って、書き出したはずなのに??」といった経験をされた方もいるのではないでしょうか。

実はGaragebandには頭出しができる機能はついていません。

そのため、頭出しをした状態で書き出すには少し工夫が必要です。ここでは抜け道的なやり方を解説していこうと思います。公式的なやり方ではないですが、他に方法がないため、ぜひ参考にしてもらえればと思います。

①無音のトラックを作成する

まずはトラックを追加し、無音で録音します。なるべく雑音をいれないように録音したいので、毛布などで包んで録音するといいでしょう。

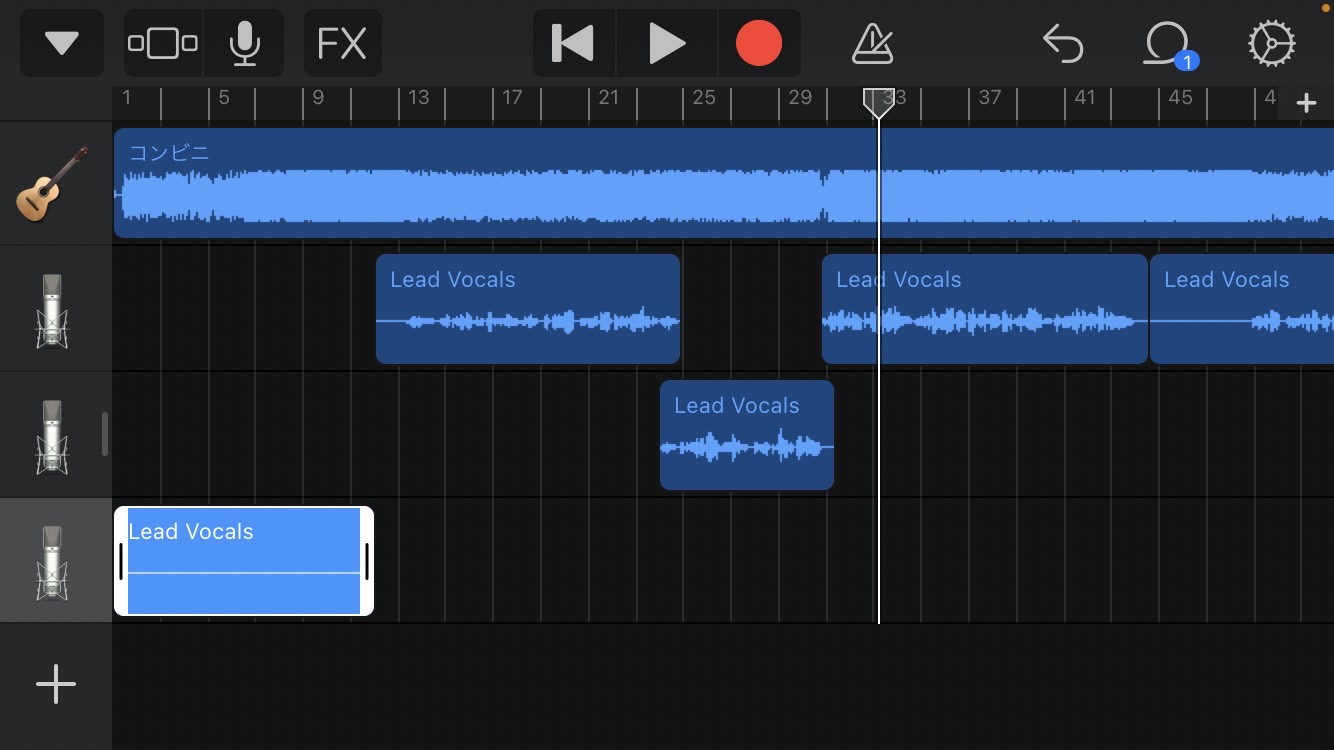

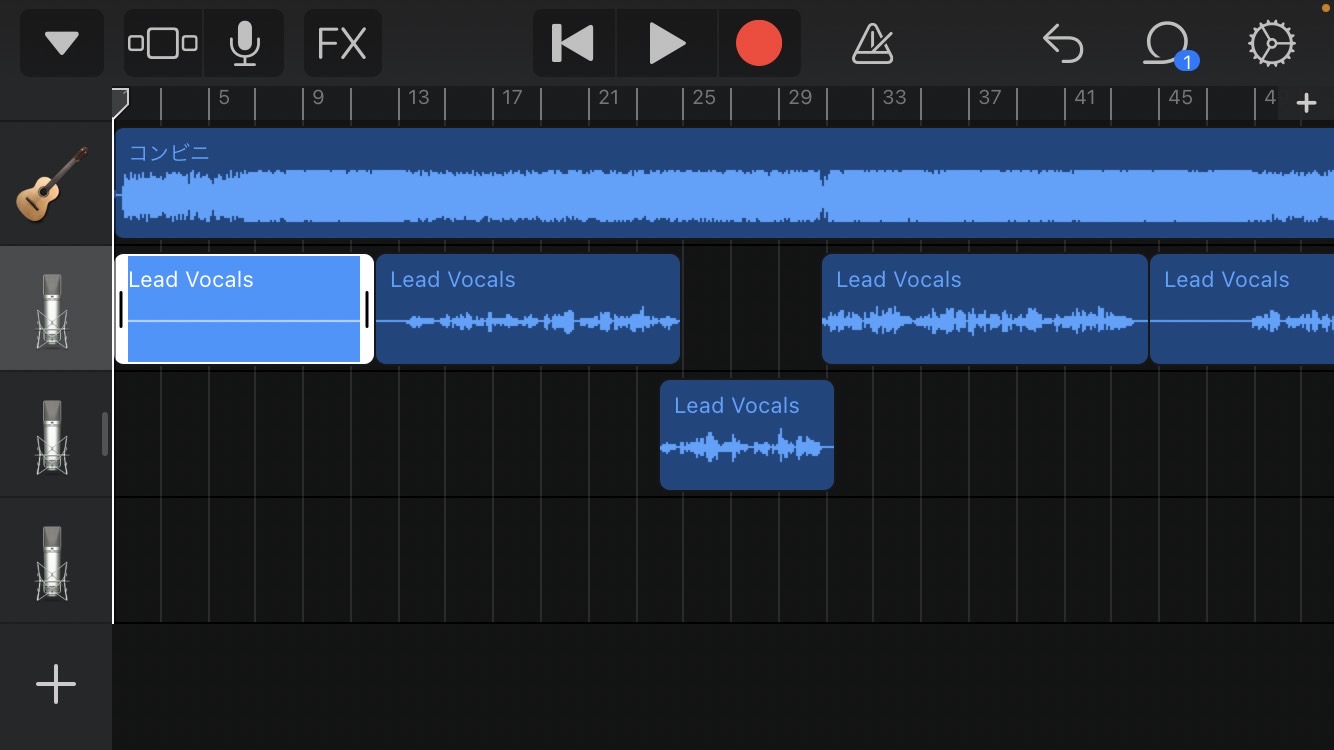

②書き出したいトラックの先頭に無音のトラックを入れる

書き出したいトラックの先頭にある空白に、先ほど録音した無音のトラックをコピペします。

③書き出し

WAVファイルで書き出したら完了です。先頭さえ空白がなければ頭出しができた状態で書き出しができます。

自分で頭出しができないなら依頼するのも一つの手

自分でやるのは難しい…

頭出しをする必要性とその方法についてはご理解いただけたかと思います。ただ「毎回自分でやるのが面倒」「使っている録音ソフトがGaragebandじゃないからやり方が分からない」「Garagebandでも上手くいかない」という方は、得意な人に依頼するという方法もあります。

そんな時におすすめなのが「ココナラ」です。ココナラでは頭出しに限らず、様々な作業を依頼することができます。頭出しも含めてMIXを依頼してもいいですし、頭出しだけを依頼することも可能です。

また、招待コードに【GJTW9B】と入力すると1000円分のポイントが入りますので、これから登録する方は是非ご利用ください。

ではまた次の記事でお会いしましょう!

の始め方と最初にやるべきこと-320x180.jpg)

コメント